Ujian Terberat Aliansi Pasifik: Mengurai Krisis Hubungan AS-Jepang di Era Ketidakpastian

Horizon fx Indonesia – Di panggung diplomasi global, simbolisme adalah segalanya. Sebuah kata, sapaan, atau bahkan jeda yang canggung dapat mengirimkan gelombang kejutan yang melintasi benua. Inilah yang terjadi ketika Presiden Donald Trump, dalam sebuah momen frustrasi yang disiarkan ke seluruh dunia, menyebut sekutu terdekatnya di Asia dengan panggilan dingin: “Tuan Jepang.” Beberapa bulan sebelumnya, di halaman Gedung Putih yang megah, retorikanya begitu hangat, diwarnai kalimat “kami cinta Jepang” saat menyambut Perdana Menteri Shigeru Ishiba. Kini, kehangatan itu menguap, digantikan oleh hawa dingin transaksional yang menusuk, memicu sebuah krisis hubungan AS-Jepang yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bagi para pengamat biasa, sapaan “Tuan Jepang” mungkin terdengar sepele, sebuah kecerobohan verbal dari seorang pemimpin yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang tidak ortodoks. Namun, bagi para diplomat dan pembuat kebijakan di Tokyo, panggilan itu adalah lonceng kematian bagi sebuah era. Ia menjadi simbol dari apa yang kini disebut sebagai krisis hubungan AS-Jepang terburuk dalam lebih dari seperempat abad. Aliansi yang selama 70 tahun menjadi pilar stabilitas dan tatanan global pasca-perang, yang dibangun di atas fondasi kokoh nilai-nilai demokrasi bersama, kini tengah diuji di bawah tekanan pendekatan “America First”. Analisis mendalam mengenai krisis hubungan AS-Jepang ini sangat penting untuk memahami pergeseran geopolitik saat ini.

Ini bukan lagi sekadar riak-riak perselisihan dagang. Ini adalah sebuah “reset” fundamental, sebuah pergeseran lempeng tektonik dalam lanskap geopolitik yang akan mendefinisikan kembali apa artinya menjadi sahabat dan sekutu Amerika Serikat di tahun 2025. Krisis ini memaksa Tokyo untuk menatap cermin dan bertanya: seberapa dalam komitmen Washington, dan apa rencana cadangan Jepang jika fondasi aliansi ini benar-benar retak akibat krisis hubungan AS-Jepang yang berlarut-larut?

Akar Pahit Kesalahpahaman: Pemicu Utama Krisis Hubungan AS-Jepang

Setiap krisis besar sering kali berawal dari kesenjangan persepsi, dan akar dari krisis hubungan AS-Jepang saat ini adalah contoh klasiknya. Di satu sisi, Washington memandang Jepang dengan kacamata optimisme yang naif. Di sisi lain, Tokyo berpegang pada keyakinan historis yang ternyata rapuh dalam menghadapi realitas baru.

Optimisme Washington yang Naif: Jepang Sebagai “Kemenangan Mudah”

Pemerintahan Trump, dengan agenda agresif untuk menyeimbangkan kembali neraca perdagangan global, melihat Jepang sebagai target yang ideal. Logikanya tampak sederhana: Jepang adalah sekutu yang stabil dan bergantung secara militer pada AS. Para penasihat di Gedung Putih berteori bahwa Tokyo, demi menjaga payung keamanan Amerika, akan lebih mudah ditekan. Kesepakatan dengan Jepang diharapkan menjadi “kemenangan mudah” yang bisa dipamerkan sebagai bukti keberhasilan kebijakan. Wendy Cutler, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute (sebuah sumber eksternal otoritatif), menyebutnya sebagai “ekspektasi yang tidak realistis.” Washington jelas meremehkan betapa rumitnya politik domestik Jepang, sebuah faktor yang kini memperdalam krisis hubungan AS-Jepang.

Kepercayaan Diri Tokyo yang Salah Tempat: Ilusi Pengecualian

Di seberang Pasifik, pemerintah PM Shigeru Ishiba juga beroperasi di bawah asumsi yang keliru, yang menjadi bahan bakar bagi krisis hubungan AS-Jepang ini. Tokyo terlalu percaya diri bahwa statusnya sebagai sekutu paling vital AS di Asia akan memberinya perlakuan khusus. Selama beberapa dekade, hubungan ini memang istimewa. Namun, mereka gagal membaca bahwa bagi pemerintahan Trump, surplus perdagangan Jepang sebesar $68,5 miliar adalah bukti sistem yang tidak adil, bukan tanda kemitraan. Kegagalan membaca sinyal ini adalah pemicu langsung dari krisis hubungan AS-Jepang.

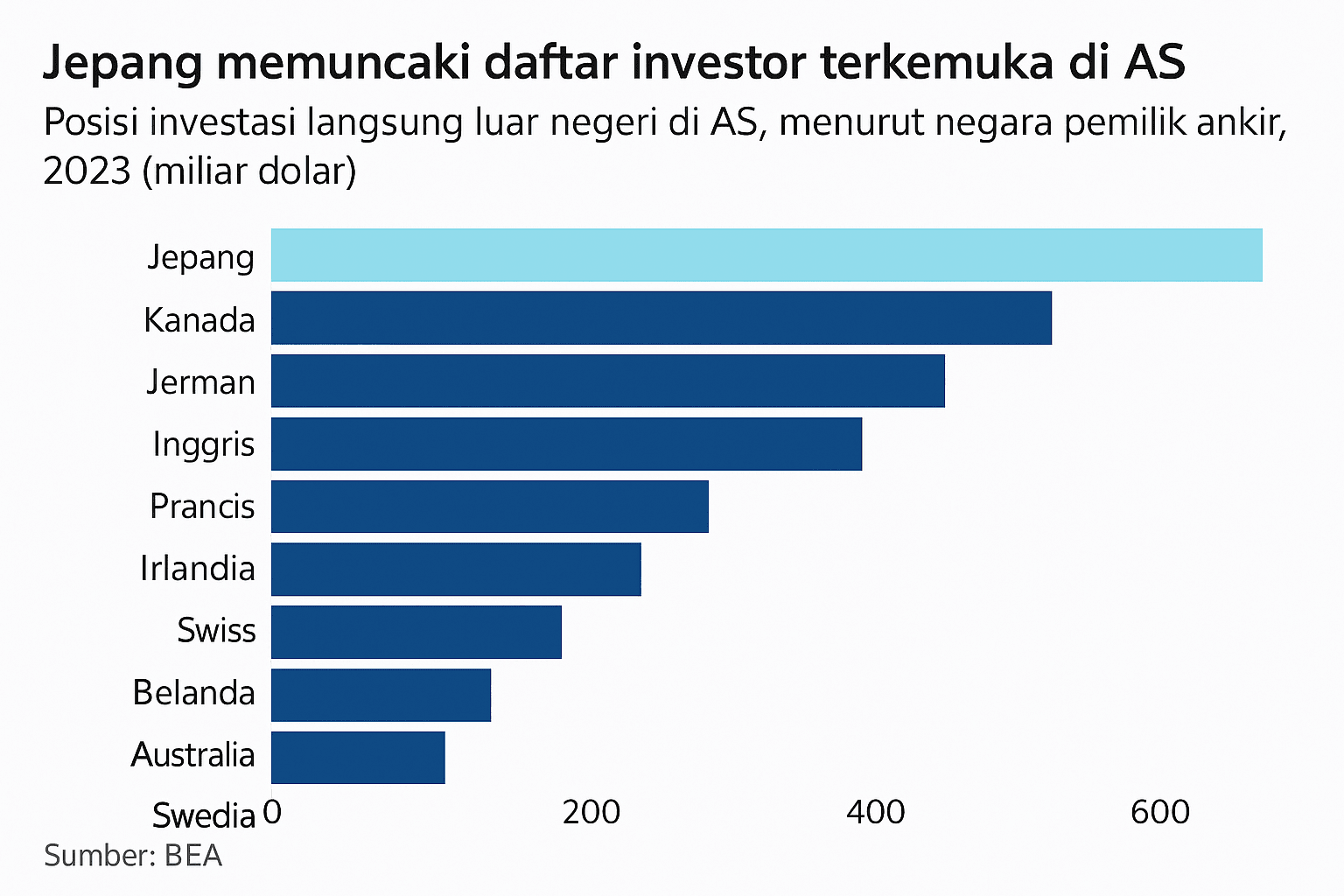

Dengan aset-aset strategis ini, para pejabat di Tokyo meyakini bahwa mereka akan mendapatkan pengecualian penuh dari ancaman tarif impor yang dilontarkan Trump. Mereka melihat hubungan ini bukan sebagai transaksi, melainkan sebagai kemitraan mendalam yang telah teruji oleh waktu. Mereka melobi Washington dengan argumen-argumen ini, menekankan peran Jepang dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik dan kontribusinya terhadap ekonomi AS. Namun, mereka gagal membaca perubahan fundamental di Washington: bagi pemerintahan Trump, angka defisit perdagangan adalah satu-satunya metrik yang penting. Surplus perdagangan Jepang yang mencapai $68,5 miliar dengan AS bukanlah tanda kemitraan yang sehat, melainkan bukti dari sebuah sistem yang secara inheren tidak adil dan perlu dikoreksi.

Surat Digital yang Menghancurkan Harapan: Pukulan Telak di 7 Juli

Kenyataan pahit menghantam Tokyo pada 7 Juli 2025. Dalam sebuah langkah yang melanggar semua protokol diplomatik, Presiden Trump mengunggah surat persyaratan dagang di media sosial sebelum surat fisik diterima PM Ishiba. Isi surat itu pun sangat mengecewakan karena identik dengan yang dikirim ke negara lain. Pesan yang dikirimkan begitu jelas dan brutal: di mata pemerintahan Trump saat ini, Jepang tidak lagi istimewa. Perlakuan ini menjadi simbol publik dari krisis hubungan AS-Jepang yang semakin dalam.

Ingin belajar Trading tapi gatau kemana? Yuk Belajar Gratis di Academy Horizon

Isi surat itu bahkan lebih mengecewakan. Tidak ada nada khusus, tidak ada pengakuan atas aliansi yang telah berlangsung puluhan tahun. Surat itu, menurut sumber yang dekat dengan negosiasi, secara substansial identik dengan surat yang dikirimkan ke 14 negara lain, termasuk negara-negara yang secara strategis jauh kurang signifikan seperti Kazakhstan dan Laos. Pesan yang dikirimkan begitu jelas dan brutal: di mata pemerintahan Trump saat ini, Jepang tidak lagi istimewa. Statusnya sebagai investor, tuan rumah pangkalan militer, dan pemegang utang AS tidak memberinya poin bonus. Dalam kalkulus transaksional Gedung Putih, semua negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS ditempatkan dalam keranjang yang sama, menunggu untuk dinegosiasikan, atau dihukum. Bagi Jepang, ini adalah sebuah penghinaan publik yang mengawali babak paling kelam dalam hubungan bilateral modern mereka.

Gema Doktrin Trump: Konsistensi Pandangan Selama Empat Dekade

Bagi mereka yang terkejut dengan pendekatan keras Trump terhadap Jepang, itu berarti mereka belum cukup lama memperhatikannya. Taktik Trump mungkin sering kali impulsif dan tidak dapat diprediksi, tetapi doktrin intinya, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan sekutu, tetap konsisten secara luar biasa selama lebih dari empat puluh tahun. Krisis hubungan AS-Jepang saat ini bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan puncak dari pandangan dunia yang telah lama ia pegang.

“Memanfaatkan Amerika”: Cikal Bakal Pandangan Trump di Tahun 1987

Jauh sebelum menjadi politisi, Donald Trump, seorang taipan real estat, sudah menyuarakan pandangannya tentang Jepang. Dalam sebuah iklan yang ia bayar di The New York Times pada tahun 1987, ia menuduh Jepang “memanfaatkan” Amerika. Ia memandang aliansi keamanan sebagai layanan perlindungan yang tidak dibayar dengan semestinya. Pandangan historis inilah yang membentuk fondasi dari krisis hubungan AS-Jepang yang kita saksikan hari ini.

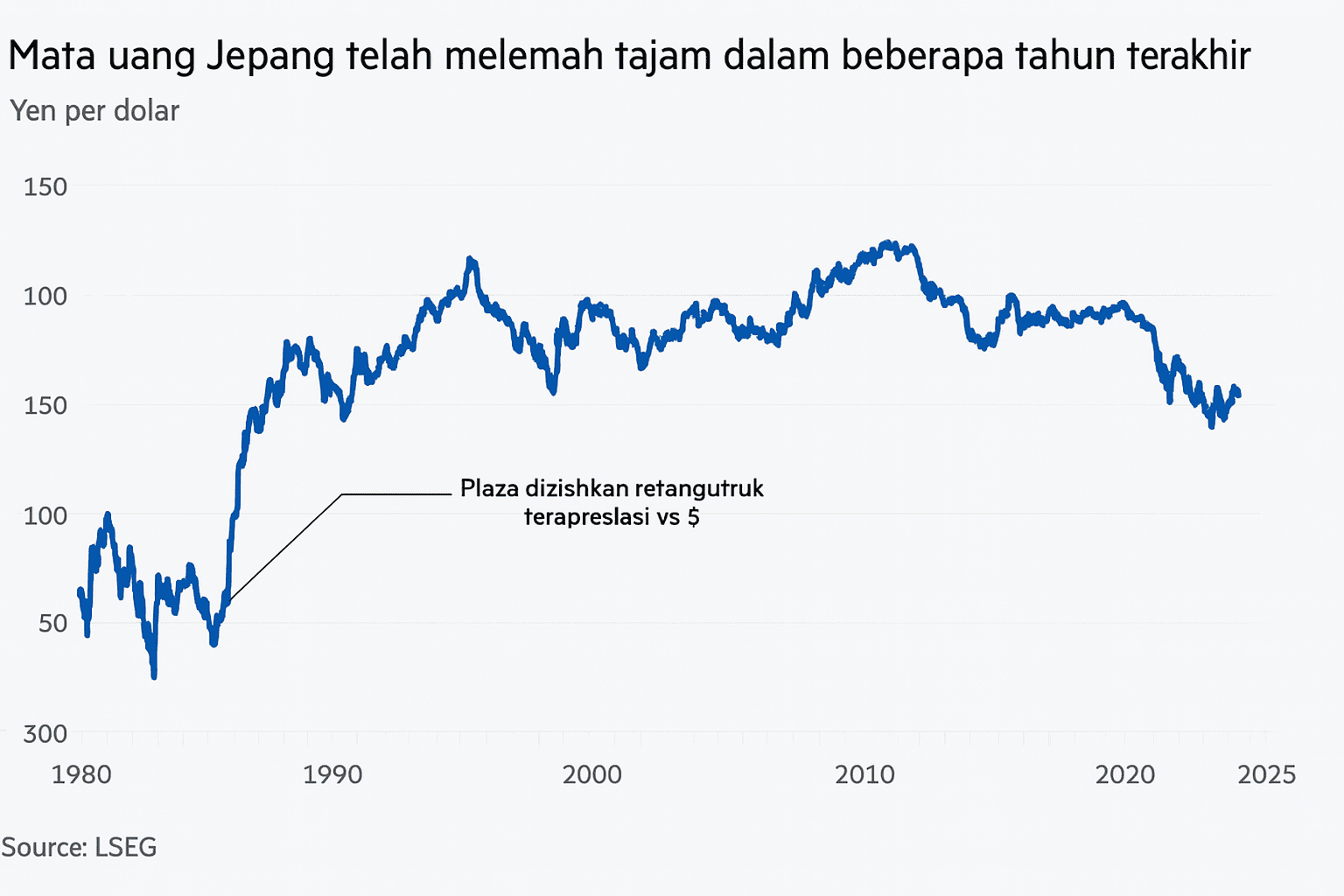

Pada saat itu, Jepang sedang berada di puncak gelembung ekonominya, dan perusahaan-perusahaan seperti Sony dan Toyota mendominasi pasar global. Trump melihat ini bukan sebagai hasil dari persaingan bebas, tetapi sebagai konsekuensi dari sistem yang curang. Baginya, AS secara efektif mensubsidi pertahanan “mesin uang kaya raya” di Tokyo melalui payung keamanannya, sementara Jepang menutup pasarnya sendiri dan membanjiri pasar AS dengan produk-produknya. Ia memandang aliansi keamanan bukan sebagai kemitraan, melainkan sebagai layanan perlindungan yang tidak dibayar dengan semestinya. Empat dekade kemudian, pandangan fundamental ini tampaknya tidak bergeser sedikit pun.

Faktor Shinzo Abe: Seni “Mengelola” Trump yang Gagal Direplikasi

Jika pandangan Trump begitu konsisten, mengapa krisis ini baru meledak sekarang? Jawabannya, menurut banyak analis, terletak pada satu nama: Shinzo Abe. Mendiang Perdana Menteri Jepang ini adalah seorang maestro dalam diplomasi personal. Abe, seorang nasionalis yang kuat dengan visi Jepang yang lebih tegas di panggung dunia, memahami psikologi Trump lebih baik daripada pemimpin dunia lainnya.

Yuki Tatsumi, direktur program Jepang di Stimson Center, sebuah lembaga think tank di Washington, menjelaskan, “Abe memberi Trump kenyamanan bahwa ada seseorang yang akan mendengarkannya. Abe tidak pernah mengkritik Trump di depan media.” Hubungan mereka dibangun di atas lapangan golf, makan malam pribadi, dan panggilan telepon yang sering. Abe dengan cerdik “mengelola” Trump, memujinya di depan umum sambil dengan hati-hati mendorong agenda Jepang di belakang layar. Ia berhasil mengamankan kepentingan Jepang dan menjaga aliansi tetap stabil selama masa jabatan pertama Trump, sebuah pencapaian diplomatik yang luar biasa.

Namun, Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang secara politik lebih lemah di dalam negeri dan tidak memiliki pesona personal Abe, gagal mereplikasi strategi ini. Ia mewarisi hubungan yang stabil, tetapi menyia-nyiakan warisan tersebut. Dengan bersikeras pada tuntutan pengecualian tarif total sejak awal, sebuah sikap “semua atau tidak sama sekali”, ia melakukan kesalahan fatal. Ia gagal memahami bahwa bagi Trump di masa jabatan keduanya, yang lebih fokus pada warisan kebijakan transaksionalnya, argumen tentang persahabatan dan sejarah tidak lagi cukup. Ishiba bernegosiasi dengan buku pedoman lama di dunia yang telah berubah.

Kotak Pandora Geopolitik: Ketika Perdagangan, Keamanan, dan Mata Uang Bercampur Aduk

Bahaya terbesar dari krisis hubungan AS-Jepang saat ini bukanlah sengketa dagang itu sendiri, melainkan tindakan Washington yang secara sengaja dan berbahaya mencampuradukkan isu-isu yang seharusnya terpisah. Perdagangan, pertahanan, dan bahkan kebijakan mata uang kini dilebur menjadi satu paket negosiasi raksasa. Ini membuka kotak Pandora yang dapat menggoyahkan seluruh arsitektur keamanan di Indo-Pasifik.

Ancaman Tarif dan Pedang Damocles Pertahanan

Pejabat pertahanan AS secara terbuka menuntut Jepang menaikkan anggaran pertahanannya hingga 3,5% dari PDB, jauh di atas target 2% yang sudah kontroversial. Dengan menghubungkan negosiasi perdagangan dengan belanja pertahanan, Washington secara efektif memperparah krisis hubungan AS-Jepang dengan mengubahnya menjadi isu kedaulatan dan keamanan nasional.

Dengan menghubungkan negosiasi perdagangan dengan belanja pertahanan, Washington mengirimkan pesan tersirat: jika Anda ingin perlakuan yang lebih baik dalam perdagangan, Anda harus membayar lebih untuk keamanan Anda. Ini mengubah dinamika aliansi dari kemitraan strategis menjadi hubungan patron-klien yang bersifat transaksional. Bagi Jepang, ini adalah dilema yang sangat sulit, karena peningkatan belanja pertahanan sebesar itu akan memicu perdebatan politik domestik yang sengit dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Ishiba.

Isu Okinawa dan Guam: Menggoyahkan Pilar Keamanan di Asia Timur

Ketegangan semakin memburuk ketika Washington mengisyaratkan kemungkinan meninjau kembali pemindahan Marinir AS dari Okinawa ke Guam, sebuah langkah krusial untuk merespons Tiongkok. Menggunakan isu sepenting ini sebagai alat tawar dagang adalah tindakan berisiko yang berpotensi mengubah krisis hubungan AS-Jepang menjadi krisis aliansi skala penuh. Seperti yang diperingatkan oleh Rahm Emanuel, “mengapa menciptakan celah yang tidak perlu?” bagi China untuk dimanfaatkan.

Menggunakan rencana ini sebagai alat tawar dalam sengketa dagang adalah langkah yang sangat berisiko. Rahm Emanuel, mantan duta besar AS untuk Jepang, memperingatkan bahaya dari strategi semacam ini. “Strateginya adalah Anda mengisolasi sang isolator, yaitu Tiongkok, dan Anda melakukannya dengan memastikan tidak ada celah antara AS dan Jepang,” katanya. “Jadi, mengapa menciptakan celah yang tidak perlu?” Dengan menggoyahkan komitmen keamanan yang paling mendasar, AS berisiko menciptakan keraguan di benak sekutunya dan memberikan celah strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Beijing. Langkah ini, jika digabungkan dengan friksi dagang yang terus berlanjut, dapat dengan cepat meningkat menjadi “krisis aliansi skala penuh.”

Mendefinisikan Ulang Sekutu: Realitas Baru bagi Jepang di Tahun 2025

Meskipun pejabat dari kedua belah pihak di belakang layar masih bersikeras bahwa aliansi ini terlalu penting untuk gagal, sebuah “reset” yang mendefinisikan ulang hubungan ini untuk era baru tampaknya tak terhindarkan. Krisis hubungan AS-Jepang telah menjadi studi kasus, sebuah ujian lakmus tentang apa artinya menjadi sahabat dan sekutu Amerika di dunia yang dipimpin oleh doktrin transaksional.

Ironi Sang Investor Terbesar: Ketika Pengaruh Ekonomi Tak Lagi Berarti

Selama bertahun-tahun, Jepang meyakini bahwa kontribusi ekonominya yang masif kepada AS adalah kartu truf terkuatnya. Statusnya sebagai investor asing terbesar menciptakan jutaan lapangan kerja di Amerika. Kepemilikannya atas utang AS membantu menjaga stabilitas dolar dan suku bunga rendah. Namun, di bawah pemerintahan Trump, pengaruh ini tampaknya menguap. Upaya untuk menggunakan fakta-fakta ini sebagai alat tawar tidak membuahkan hasil.

Logika Trump membalikkan argumen tersebut. Baginya, investasi besar Jepang di AS adalah bukti bahwa perusahaan Jepang mendapat keuntungan besar dari akses ke pasar Amerika, sementara surplus perdagangannya menunjukkan bahwa keuntungan itu tidak seimbang. Dalam pandangannya, Jepang seharusnya lebih berterima kasih dan lebih bersedia untuk memberi konsesi, bukan sebaliknya. Realitas pahit ini membuat Tokyo terlihat semakin tidak mampu memperjuangkan kepentingan nasionalnya kecuali dengan syarat-syarat yang sepenuhnya ditentukan oleh Washington. Di tengah tekanan inilah, PM Ishiba sempat menyuarakan frasa yang tak terpikirkan beberapa tahun lalu: perlunya Jepang untuk “berupaya lebih keras agar tidak terlalu bergantung pada AS.”

Memikirkan yang Tak Terpikirkan: Lahirnya Kebutuhan “Rencana B”

Pernyataan PM Ishiba, meskipun mungkin dimaksudkan untuk konsumsi domestik, menyingkap sebuah kebenaran yang lebih dalam. Di koridor kekuasaan Tokyo, para ahli strategi mulai membisikkan tentang hal yang tak terpikirkan: apa yang terjadi jika AS tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya? Di hadapan ancaman nyata dari Tiongkok yang semakin agresif di Laut China Timur, Korea Utara yang terus mengembangkan program misil balistiknya, dan Rusia yang mengancam dari utara, pilihan Jepang sangat terbatas.

“Hanya ada Rencana A bagi kami, AS tetap menjadi landasan kebijakan pertahanan dan keamanan kami,” ujar Ken Jimbo, seorang profesor terkemuka dan penasihat pertahanan pemerintah Jepang. Ini adalah pengakuan jujur atas realitas strategis Jepang. Namun, ia menambahkan sebuah peringatan penting: pendekatan transaksional Trump seharusnya menjadi lonceng peringatan yang mendorong Jepang untuk mulai menyusun kerangka kerja alternatif. “Jika ada kesepakatan komprehensif antara AS dengan Tiongkok… maka kita perlu memikirkan Rencana A-minus, atau bahkan Rencana B.”

“Rencana B” ini bisa mencakup berbagai skenario: mempercepat revisi Konstitusi untuk memungkinkan militer yang lebih proaktif, mengembangkan kemampuan serangan jarak jauh secara mandiri, dan secara drastis memperkuat aliansi keamanan dengan kekuatan menengah lainnya seperti Australia, Inggris, India, dan negara-negara Eropa. Ini adalah jalan yang mahal, sulit secara politik, dan penuh dengan risiko. Namun, krisis hubungan AS-Jepang saat ini telah membuat perencanaan semacam itu bukan lagi sebuah latihan akademis, melainkan sebuah kebutuhan strategis yang mendesak.

Aliansi di Persimpangan Jalan yang Menentukan

Hubungan AS-Jepang kini berada di persimpangan jalan yang paling krusial sejak akhir Perang Dunia II. Krisis yang dipicu oleh sapaan “Tuan Jepang” telah menelanjangi kerapuhan sebuah aliansi yang selama ini dianggap paling solid di dunia. Ini adalah benturan antara pendekatan transaksional yang melihat sekutu sebagai beban biaya dan pandangan tradisional yang memandang aliansi sebagai kemitraan nilai dan kepentingan bersama.

“Reset” yang sedang terjadi ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Jika Jepang berhasil menavigasi Krisis hubungan AS-Jepang ini dan menemukan keseimbangan baru dengan Washington, aliansi ini mungkin akan muncul lebih kuat, meskipun dengan dinamika yang berbeda. Namun, jika kesenjangan persepsi dan tuntutan transaksional terus melebar, erosi kepercayaan dapat menjadi permanen, meninggalkan celah berbahaya di jantung keamanan Indo-Pasifik.

Dunia mengamati dengan saksama tentang Krisis hubungan AS-Jepang. Ujian persahabatan antara Washington dan Tokyo ini bukan hanya tentang nasib dua negara. Ini adalah tentang masa depan tatanan global itu sendiri, dan akan menjadi preseden bagi setiap negara lain yang menyebut Amerika Serikat sebagai sekutunya. Pertanyaannya bukan lagi apakah aliansi ini akan berubah, tetapi seberapa dalam perubahan itu akan terjadi, dan apakah fondasinya cukup kuat untuk menahan gempa geopolitik yang sedang melanda.